Как в СССР создавалась живая полиомиелитная вакцина

Михаил Петрович Чумаков (1909–1993)

Советский вирусолог, академик, основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов. Принимал участие в изучении причин весенне-летнего энцефалита и открытии вызывающего его вируса клещевого энцефалита. Изучал эпидемическую вспышку в Крыму и впервые описал геморрагическую лихорадку Крым-Конго, получил доказательства иммунологического единства штаммов, изолированных из крови больных людей и из клещей, установил природную очаговость нового заболевания. Совместно со своей женой и соратником Мариной Ворошиловой и другими сотрудниками организовал клинические испытания живой полиомиелитной вакцины, изготовленной из штаммов Альберта Сэбина и первое в мире ее производство. На базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов под руководством Михаила Чумакова было создано Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов. Это сделало Советский Союз первой страной, где началось массовое применение высокоэффективной вакцины, которая через несколько лет практически ликвидировала полиомиелит в СССР и многих других странах.

Марина Константиновна Ворошилова (1922–1986)

Дочь Екатерины Грудинской и Константина Ворошилова. Советский вирусолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. Ее научная деятельность в области вирусологии началась под руководством Михаила Петровича Чумакова, который вскоре стал ее мужем. Первые работы были связаны с выделением новых штаммов вируса полиомиелита и других энтеровирусов. В 1955 году она начала работу в созданном институте по изучению полиомиелита над разработкой профилактических вакцин против этой болезни. В 1958–1959 годах совместно с Михаилом Чумаковым организовала клинические испытания живой полиомиелитной вакцины и первое в мире производство. Создатель живых энтеровирусных вакцин (ЖЭВ) для неспецифической профилактики вирусных болезней. Установила возможность вирусного онколиза опухолевых клеток под действием непатогенных энтеровирусов и провела исследования возможности терапии онкологических заболеваний при помощи ЖЭВ.

Вспоминает сын, Петр Чумаков:

Династия Чумаковых — это пять поколений, связанных с биомедицинской сферой. Мой прадед по материнской линии, Константин Васильевич Ворошилов, был ректором Императорского Казанского университета, физиологом, учеником знаменитого ученого Ивана Михайловича Сеченова. Моя бабушка, Екатерина Григорьевна Грудинская, была микробиологом. После ранней смерти ее мужа, моего деда, ее вторым мужем и отчимом моей мамы стал профессор Андрей Иванович Саватеев, основатель первой Пастеровской станции в России и специалист по бешенству.

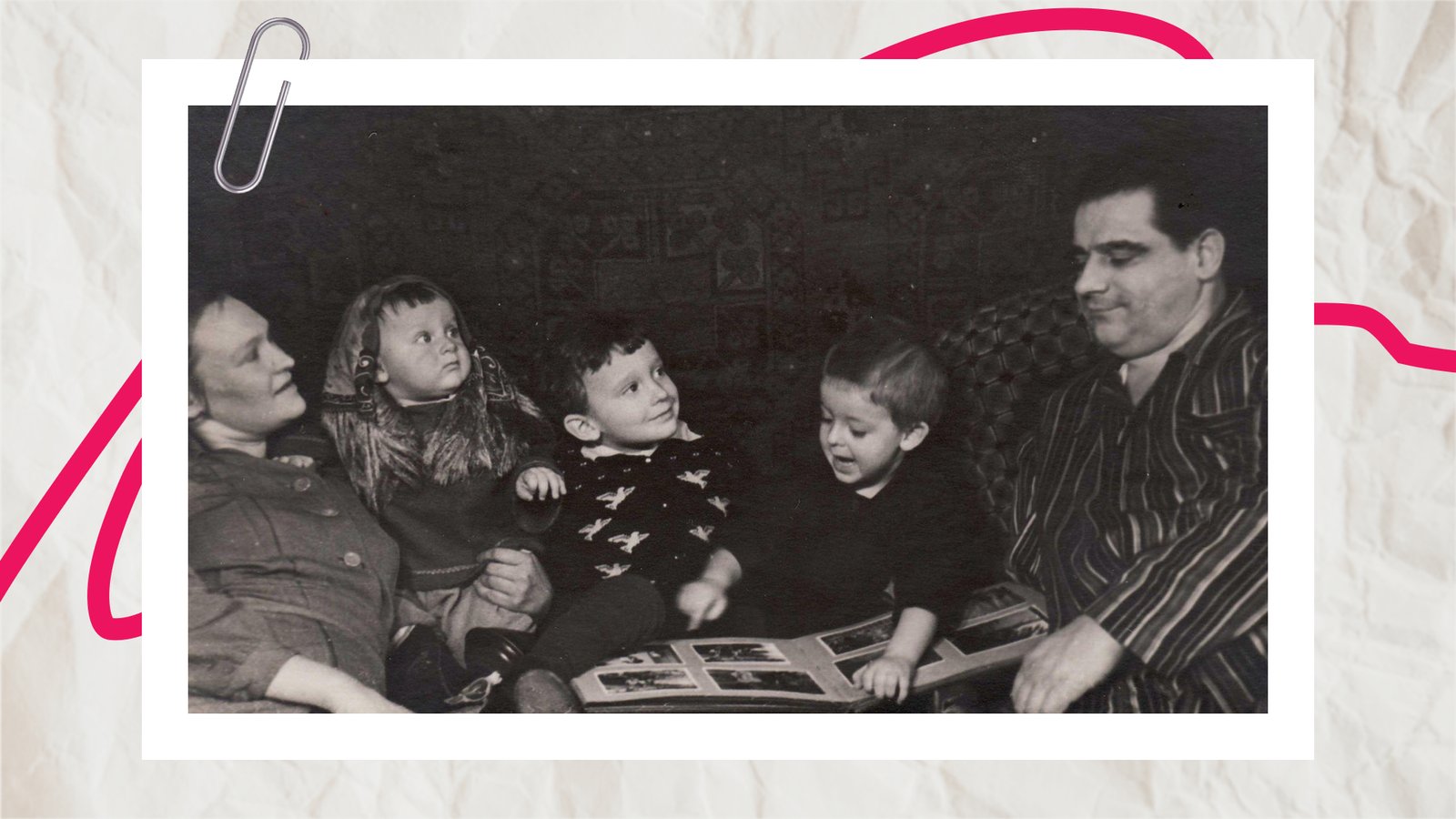

Фото: личный архив Чумаковых

Марина Ворошилова и Михаил Чумаков с детьми, 1954 год

Но основной вклад в формирование нашей научной династии внесли, конечно, мои родители. Отец — Михаил Петрович Чумаков, выдающийся специалист по вирусным нейроинфекциям, в том числе — по полиомиелиту. Мама — Марина Константиновна Ворошилова — талантливый вирусолог, которая работала бок о бок с отцом…

Все мое детство прошло в обстановке, где я постоянно слышал разговоры о работе и научные термины. В нашей семье это было нормой. Только спустя время я понял, что это вовсе не обычная ситуация — когда родители не сосредоточены на быте, ведь его у нас, честно говоря, практически не было.

Когда мне было 10–12 лет, мама часто рассказывала о своей работе, о том, чем они занимаются. Тогда, кстати, впервые возникла тема онколитических вирусов — направления, которое значительно позже я и продолжил, хотя основное ее внимание было сосредоточено на борьбе с полиомиелитом. Когда была создана живая вакцина против этого заболевания, мама отвечала за мониторинг выработки антител и устойчивости к полиомиелиту у привитых детей. Обнаружилось, что у части из них после прививки не формируется иммунный ответ. Стали разбираться, в чем причина.

Оказалось, что на момент вакцинации у некоторых детей в кишечнике уже протекала бессимптомная инфекция, вызванная другим энтеровирусом. Полиовирус также относится к энтеровирусам, он размножается в кишечнике, но может проникать в нервную систему и вызывать паралитическую форму заболевания. Однако существует большое семейство энтеровирусов, которые могут бессимптомно присутствовать в организме: они заражают человека, заселяют кишечник, но не вызывают видимых признаков болезни. Так вот, у части привитых детей в период вакцинации в организме находились такие вирусы. Хотя инфекция протекала скрытно, иммунитет все же реагировал, вырабатывая интерферон, противовирусный белок, защищающий клетки организма от заражения.

В результате, когда детям вводили живую вакцину, их организм, уже активировавший защитный ответ на фоновую инфекцию, оказывался устойчивым и к вакцинному полиовирусу: тот, в свою очередь, не мог полноценно размножаться, и иммунный ответ не формировался. Тогда мама с сотрудниками выделила множество штаммов энтеровирусов у детей и начала их изучать. Она выяснила, что эту интересную группу вирусов можно использовать для профилактики различных заболеваний. Когда они заселяют кишечник, то запускают выработку интерферона, и на некоторое время организм становится невосприимчивым практически к любому вирусу.

Фото: Wikipedia.org

Оказалось, что на момент вакцинации у некоторых детей в кишечнике уже протекала бессимптомная инфекция, вызванная другим энтеровирусом. Полиовирус также относится к энтеровирусам, он размножается в кишечнике, но может проникать в нервную систему и вызывать паралитическую форму заболевания

При этом в случае онкологических заболеваний у некоторых пациентов наблюдались ремиссии, значительное улучшение состояния или даже излечение. На меня это произвело огромное впечатление: тогда я впервые услышал, что с помощью таких подходов можно лечить рак.

Конечно, в то время подобные выводы казались преждевременными, ведь вирусы ассоциировались, прежде всего, с опасными инфекциями. Поэтому сама идея целенаправленно вводить живой вирус в организм вызывала серьезные опасения. Никто не знал, к каким отдаленным последствиям это может привести. О вирусах тогда знали еще очень мало, поэтому такие исследования продвигались с большим трудом. Более того, они сталкивались с серьезным сопротивлением — в том числе со стороны медицинского руководства. В итоге эти работы были довольно жестко прекращены.

<…>

Мой папа, Михаил Петрович Чумаков, вырос в крестьянской семье. Его отец был ветеринарным фельдшером в небольшом городке Епифань Тульской области. Старший брат Михаила Петровича пошел по стопам отца и тоже стал ветеринаром, а сам он решил выбрать более высокий, как он говорил, путь — поступил в медицинский институт. <…> Так он оказался на медицинском факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который был затем преобразован в отдельный медицинский институт — ныне Сеченовский Университет.

Однажды, когда Михаил Петрович был на втором или третьем курсе, ему пришла телеграмма от матери: «отец при смерти, заболел сибирской язвой». Он немедленно поехал домой и успел застать отца еще живым. Нужно было срочно отправляться в Тулу за сывороткой — тогда это было единственное средство, способное спасти больного. Но, к сожалению, Михаил Петрович не успел помочь отцу: когда вернулся, мой дед уже умер. Эта трагедия произвела на него огромное впечатление. Именно тогда он окончательно решил посвятить себя микробиологии и профилактике инфекционных болезней.

<…>

Позже это проявилось и в другом важном эпизоде. В начале 1930-х началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Человек начал активно вторгаться в дикую природу, и вскоре возникла серьезная проблема: многие из тех, кто приехал работать на стройку, стали заболевать тяжелой инфекцией — таежным энцефалитом. Заболевание оказалось настолько опасным, что летом 1937 года правительство приняло решение отправить в тайгу экспедицию — группу эпидемиологов, вирусологов, паразитологов и инфекционистов, чтобы выявить природу этой болезни и найти способы борьбы с ней.

Фото: личный архив Чумаковых

Михаил Чумаков во время экспедиции, 1937 год

Экспедицию возглавил Лев Александрович Зильбер — известный микробиолог и вирусолог. Он собрал команду молодых, энергичных специалистов, и среди них оказался мой отец — ему тогда было всего 28 лет. Они отправились в тайгу, чтобы изучать природу нового заболевания, но экспедиция оказалась плохо организованной.

По воспоминаниям отца, все было довольно безалаберно, и в итоге стали заболевать уже сами участники экспедиции. Это произошло и с Михаилом Петровичем…

В одной из соседних деревень от энцефалита умер крестьянин. Стояла жара, а патологоанатом, который должен был взять образцы для анализа, накануне уехал в Хабаровск, прихватив с собой чемодан со всеми инструментами.

Ждать было нельзя, поэтому отец решил провести вскрытие сам, используя подручные средства. В распоряжении была обычная ножовка. В какой-то момент инструмент соскользнул, и отец порезал палец…

Все, кто был рядом, ужаснулись: им стало ясно, что произошла настоящая трагедия. В таких случаях неизбежно развивается тяжелая форма заболевания, потому что вирус проникает в кровь напрямую в огромных дозах, и справиться с этим иммунитету крайне сложно. Через двое суток отец тяжело заболел. Начались параличи, пропал слух. Пробыв несколько недель между жизнью и смертью в районной больнице города Хабаровска отец вышел глубоким инвалидом. Хотя часть параличей отступила, правая рука так и осталась висеть как плеть. Слух же так и остался почти полностью утрачен, только на левом ухе сохранилось пять процентов. Год ушел на частичное восстановление, и многие тогда считали, что на его научной карьере можно ставить крест.

Он был прекрасным экспериментатором, любил работать руками, что-то придумывать, собирать. Но после этого случая работать в лаборатории руками он уже не мог. Левая рука тоже была частично ослаблена. Тем не менее, он нашел в себе силы, чтобы вернуться в науку — возглавил лабораторию, и приспособился к менее для него привычной роли научного руководителя.

Он занимался множеством серьезных проблем — инфекциями, геморрагическими лихорадками, разными формами нейроинфекций. Но наиболее известным этапом, конечно, стала работа с полиомиелитом, в середине прошлого века.

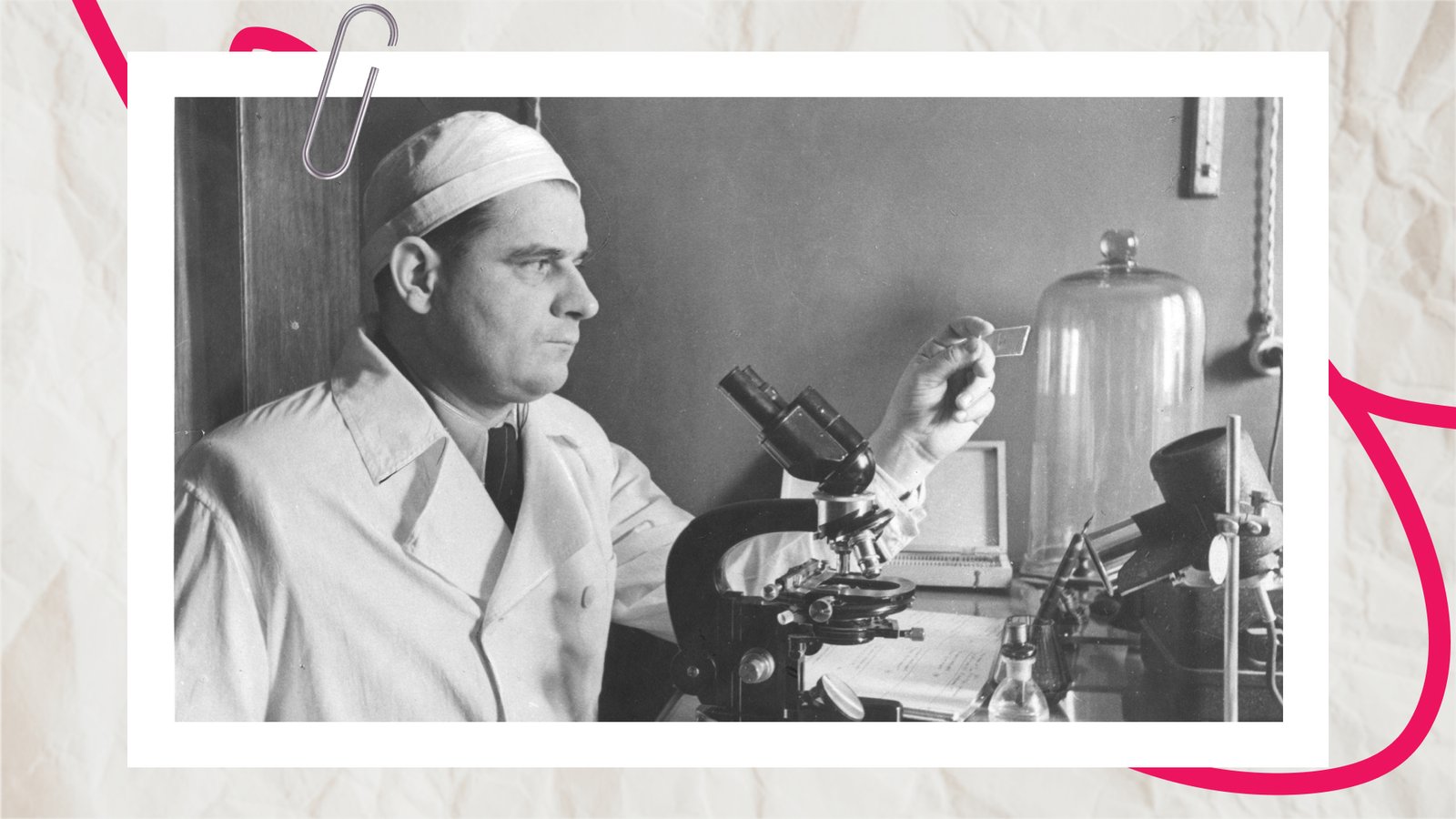

Фото: личный архив Чумаковых

Михаил Чумаков за работой

В 1946 году, когда началась эпидемия полиомиелита, он уже работал в Институте неврологии, в отделе вирусологии, занимаясь нейроинфекциями. К нему в аспирантуру пришла молодая выпускница медицинского института — моя мама, Марина Константиновна Ворошилова. Он поручил ей выделять штаммы полиовируса от заболевших и освоить их культивирование вне организма. В нашей стране моя мама стала первой, кто освоил методы культур клеток и тканей. Их она использовала для заражения вирус-содержащим клиническим материалом и далее под микроскопом наблюдала гибель зараженных клеток. Вскоре она выделила первый советский штамм инфекционного полиовируса. Именно моя мама далее стала основным мотором при изучения вируса полиомиелита, не только возглавила полиовирусное направление, но и внесла основной вклад в постановку большей части экспериментов. Отец же, помимо общего руководства, продолжал заниматься и другими направлениями — клещевым энцефалитом, бешенством, геморрагическими лихорадками.

В начале 1950-х отец стал директором Института вирусологии. Однако пробыл на этой должности недолго — около трех лет. В 1953 году, когда развивалось «дело врачей», в институтах начались массовые увольнения сотрудников еврейской национальности. Михаил Петрович отказался идти на это. В результате его исключили из партии и сняли с должности директора.

Тем временем ситуация с полиомиелитом становилась серьезнее, фиксировали крупные вспышки во многих странах, то есть началась пандемия. В 1955 году правительство решило принять меры и пригласило моего отца организовать новый институт, который будет заниматься проблемой полиомиелита с перспективой разработки мер профилактики.

В 1956 году родителей направили в большую ознакомительную командировку в Соединенные Штаты Америки. Предполагалось, что за три месяца они должны объехать все лаборатории страны, занимающиеся проблемой полиомиелита. В экспедиции было пять человек: мой отец, моя мать, вирусолог Анатолий Александрович Смородинцев из Ленинграда, еще один эпидемиолог и «особист» — человек, который следил за их поведением во время пребывания за рубежом.

За время поездки они посетили множество лабораторий и познакомились с ведущими специалистами. Среди них был Джонас Солк — создатель первой вакцины против полиомиелита. Разработанная им вакцина была «убитой»: вирус полиомиелита размножали, затем инактивировали формалином и вводили внутримышечно. В результате в организме вырабатывались антитела, и болезнь протекала легче или вовсе не развивалась. Солк был не только выдающимся вирусологом, но и блестящим организатором. Он умело продвигал свою вакцину, став мультимиллионером и построив высококлассный институт —The Salk Institute — на собственные средства.

Фото: личный архив Чумаковых

Михаил Чумаков с членами делегации в лаборатории Сэбина в Цинциннати, 1956 год

Затем они посетили еще ряд лабораторий, в частности — лабораторию вирусолога Альберта Сэбина в Цинциннати, штат Огайо. В то время Сэбин считался «белой вороной», поскольку предлагал по тем временам кажущийся весьма спорным подход к созданию живой вакцины. С помощью селекции он получил ослабленные (аттенуированные) штаммы полиовирусов всех трех известных серотипов, на основе которых предлагал создать живую вакцину. Сэбин считал, что такие штаммы безопасны и их можно вводить перорально, вызывая защитный иммунный ответ. Преимуществом живой вакцины перед убитой была выработка кишечной невосприимчивости к полиовирусу, когда при заражении «диким» полиовирусом вакцинированный не только не заболевал полиомиелитом, но и не становился носителем инфекционного вируса. А это означало что живая вакцина способна прерывать дальнейшее распространение возбудителя заболевания. Однако до настоящей вакцины тогда было далеко. Сэбин сетовал, что конкуренция с Солком не дает развивать это направление дальше: большие финансовые интересы препятствовали прогрессу.

Кроме того, существовали серьезные опасения по поводу безопасности живой вакцины, поскольку существовала теоретическая вероятность приобретения обратной мутации, восстанавливающей патогенность вакцинного вируса. Но мой отец проникся идеей живой вакцины и предложил план по ее разработке из штаммов Сэбина в Советском Союзе; он верил, что ему это удастся. Тогда же Сэбин передал в СССР три вакцинных штамма полиовируса.

Когда родители вернулись в Москву, в первую очередь было налажено производство инактивированной вакцины по технологии Солка. Параллельно началась работа по созданию живой вакцины советской разработки. У Сэбина были только штаммы, но предстояла сложная задача: разработать технологии массового производства вируса, обеспечить контроль безопасности, провести доклинические испытания на обезьянах, а затем переходить к испытаниям на людях, в частности детях, которые заражались чаще. Надо отметить, что эти работы были выполнены в рекордно короткие сроки: работа стартовала в 1956, а уже в 1959 была получена вакцина.

Фото: личный архив Чумаковых

Вырезка из газеты: Японские матери требуют закупку советской вакцины

Первые испытания вакцины в Эстонии, где болезнь особенно свирепствовала, показали, что полиомиелит можно ликвидировать практически за полгода, после чего Минздрав СССР распорядился вакцинировать все население страны. Всего за год–полтора болезнь была практически искоренена, что вызвало резонанс во всем мире: многие страны, включая США, начали вводить живые вакцины. В Японии, где полиомиелит также широко распространялся, правительство сначала отказывалось закупать советскую вакцину, но под давлением массовых протестов матерей заболевших детей была организована совместная советско-японская программа вакцинации, которая помогла победить болезнь и там. Вакцина, производимая в институте Чумакова, экспортировалась в более чем 60 стран мира и помогла ликвидировать большие вспышки полиомиелита в регионах Европы и Азии.

Это действительно удивительная история — масштабная и уникальная. Я не знаю другой такой впечатляющей кампании по вакцинации, кроме борьбы с полиомиелитом.

Живая полиовирусная вакцина — практически идеальное средство: она не вызывает никаких побочных реакций у маленьких детей, полностью защищает от болезни и при этом очень доступна. Дети просто проглатывали кусочек сахара с нанесенными каплями вакцины: ослабленный вирус заселял кишечник, создавая надежный иммунитет.

Статья подготовлена в рамках мультимедийного проекта РНФ «Научные династии: гены открытий». В проект вошли истории 12 семей, члены которых связали свою жизнь с наукой и сегодня работают при поддержке Российского научного фонда. Калан Наука выступает информационным спонсором проекта.

تنويه من موقع “yalebnan.org”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:

naukatv.ru

بتاريخ: 2025-09-30 14:00:00.

الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “yalebnan.org”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.